Happy Mother’s Day: कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है. ये बहुत हद तक सही भी है. क्योंकि, फ़िल्मों में पहनाना, भाषा, संवाद से लेकर माहौल तक जो नज़र आता है, उसमें उस वक्त का समाज भी क़ैद होता है. मांओं के क़िरदार भी इससे अछूते नही हैं. ज़ाहिर है ये होना भी था. क्योंकि, समाज में जिस तरह महिलाओं की भूमिका बदल रही है, वैसे ही पर्दे पर मांओं का व्यक्तित्व भी. और बदलते समाज का अक्स फ़िल्मी पर्दे पर नज़र भी आ रहा है. (Changing Roles Of Mothers In Bollywood)

आज पूरी दुनिया ‘मदर्स डे’ (Mother’s Day) सेलीब्रेट कर रही है. ऐसे में हमने सोचा क्यों न हिंदी सिनेमा में मांओं के क़िरदार किस तरह बदल चुके हैं, उसकी एक झलक आपको इस आर्टिकल के ज़रिए दिखाई जाए. (The Changing Portrayal Of Mothers In Hindi Cinema)

Changing Roles Of Mothers In Bollywood

1. अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने वाली मां

जिस वक़्त आज़ादी का आंदोलन चरम पर था, उस वक़्त समामाजिक बदलाव की लडाई भी छिड़ी थी. औरतों के अधिकारों पर ना सिर्फ़ बात हो रही थी, बल्क़ि, सिनेमा के ज़रिए भी संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा था. फ़िल्म ‘अमर ज्योति’ (1936) की कहानी भी ऐसी थी, जो एक विद्रोही मां की दास्तां बयां करती है. एक ऐसी मां जिसे पति से अलग होने के बाद बच्चे की कस्टडी छीन ली जाती है. कहा गया कि महिला अपने पति की दासी होती है और उसे बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है. ऐसे में प्रतिशोध की आग में जलती मां समुद्री डाकू बन जाती है. पूरी फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है या बन सकती है. उसे एक प्रभावशाली चरित्र दिखाया गया है, जो अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ रही है.

ख़ास बात ये थी कि उस वक़्त मांओं के लीड रोल होते थे. बात चाहें 1940 में बनी ‘औरत’ की हो या 1949 में ‘दुलारी’ की, मां का क़िरदार फ़िल्म के केंद्र में रहा.

2. पर्दे पर सामने आई बेचारी मां

सिनेमाई मां पर दुखों का पहाड़ फ़िल्म ‘मां’ के साथ शुरू हुआ. इसके पहले जो मां अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ रही थी. वो अब बेचारी होने लगी. फ़िल्म ‘मां’ (1952) में अपने पति को खोने के बाद महिला पागल हो जाती है और उसका अपना ही बेटा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है. उसे बस उम्मीद होती है कि किसी दिन उसका अच्छा बेटा वापस आ जाएगा.

1957 में आई ‘मदर इंडिया’ को शायद ही कोई भुला पाएगा. महबूब खान के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में नरगिस ने एक लाचार मां की भूमिका निभाई थी. जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ती है. इस फिल्म में मां का क़िरदार बड़ा ही दुख भरा था. जिसे देख हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे. इस फिल्म में एक मां का अपने बेटों के लिए समर्पण दर्शकों को काफी पसंद आया था. फ़िल्म के आखिरी सीन में एक मां अपने सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र को गोली मार देती है. उस समय के दर्शकों ने ऐसी दुखियारी मां को स्वीकार किया था और फ़िल्म सुपरहिट हो गई थी.

3. बेचारी से अत्याचारी होने लगी मां

सिनेमा में ये वो दौर था, जब मां की निगेटिव छवि को पर्दे पर भुनाया जाने लगा. समाज में जो मिथ्स थे, उन्हें हक़ीक़त बना कर पर्दे पर परोसा जाने लगा. मसलन, 1973 में आई ‘बॉबी’ को ही देख लीजिए, जिसकी शुरुआत से ही दिखाया गया है कि कैसे बच्चे के बिगड़ने के लिए अकेले मां ही ज़िम्मेदार होती है. मानो बच्चे की देखभाल का सारा ज़िम्मा मां पर ही होता है. पिता की कोई भूमिका नहीं होती.

वहीं, सौतेली मां और उसके अत्याचारों का सिलसिला भी शुरू होता है. फ़िल्म ‘सरगम’ (1979) में क्रूर सौतेली मांं है, जिसने अपनी मूक-बधिर सौतेली बेटी को हर संभव तरीके से परेशान किया. फ़िल्म में दिखाया गया कि कैसे एक सौतेली मां बच्चे पर ज़ुल्म ढाती है.

4. परिवार पर हावी होने लगी मां

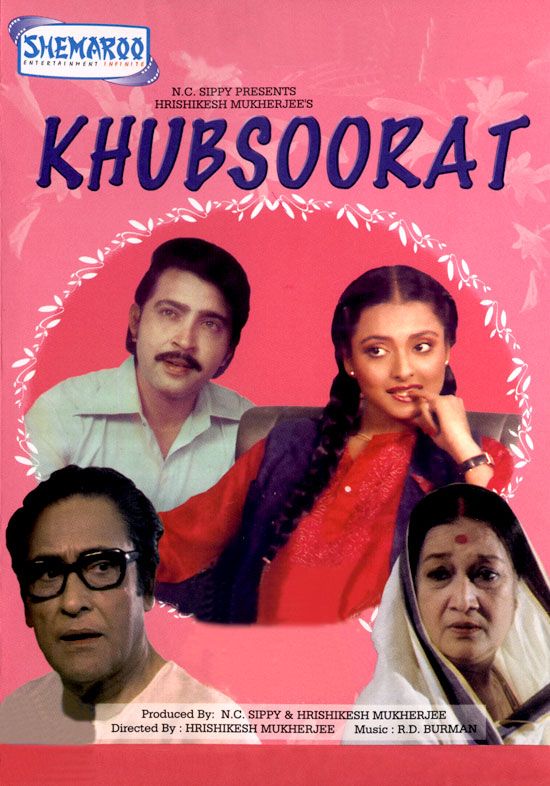

डॉमिनेटिंग मां का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी वक़्त सिनेमा में रहा. यानि एक ऐसी मां, जिनका पूरे परिवार पर कंंट्रोल रहता है. फ़िल्म ख़ूबसूरत (1980) इसका बढ़िया उदाहरण है. इसमें एक मां की भूमिका एक तानाशाह की रही है, जिसमें उनके अपने नियम है, जो पूरे परिवार को मानने हैं.

देवदास (2000) फ़िल्म में भी ये साफ़ देखने को मिलता है. देव की मां पारो से शादी नहीं करवाना चाहती है. उसका अपमान करती है. वहीं, पारो की मां ने वादा किया है कि वो उसकी शादी ऊंचे परिवार में करेगी. दोनों ही जगह मां की ज़िद नज़र आती है. बड़ा फ़र्क यही है कि परिवार में निर्णय लेने का जो अधिकार पहले पिता के हाथों में रहता था, वो धीरे-धीरे मां के पास जाता नज़र आता है.

5. दुखियारी मां

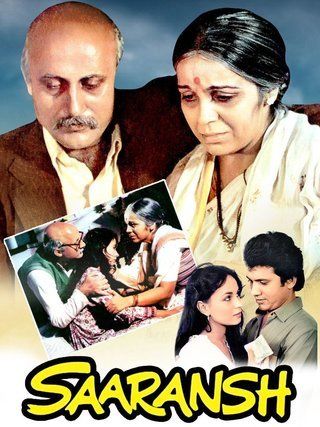

फ़िल्म ‘मां’ (1952) से पर्दे पर दिखने वाली बेचारी मां का कॉन्सेप्ट 1970-1990 के दशक में दुखियारी मां में बदल गया. अनुपम ख़ेर की फ़िल्म ‘सारांश’ (1984) में मां अपने बच्चे की मौत के सदमे में रहती है और कैसे वो अंधविश्वास के जाल में फंसती है.

अमिताभ बच्चन की ज़्यादातर फ़िल्मों में भी ये नज़र आता है, जहां मां चरम दुखों से पीड़ित रहती है. इस दौर में निरूपा राय पर्दे पर दुखियारी मांओं की ब्रांड एंबेसडर बन गईं. कभी पति छोड़ देता है तो कभी मर जाता है. बच्चे खो जाते हैं, खानो को रोटी नहीं, रहने को मक़ान नहीं. मां सड़कों पर दर-दर भटकती है. हर फ़िल्म में यही नज़र आता है.

‘दीवार’, ‘खून पसीना’, ‘सुहाग’ और ‘मर्द’ जैसी फ़िल्मों में सफ़ेद साड़ी में लिपटी रोती-बिलखती मां ही मां ही नज़र आती है.

6. अंडरस्टैडिंग मां का दौर

1990 और 2000 का दशक मां की छवि बदलना शुरू होती है. मां-बच्चे के रिश्ते का बिल्कुल अलग ट्रेंड सेट किया गया. अब रोती-बिलकती मां की जगह बिंदास मांएं नज़र आने लगीं, जो अपने बच्चों से बातचीत करती हैं. उनको समझती हैं और तालमेट बिठाती हैं.

इस दौर में दुखियारी माएं कूल मॉम बनने लगी थीं. किरण खेर ने ऐसी मदर्स के काफ़ी रोल किए हैं. फिर वो चाहें ‘हम तुम’ में हो, ‘रंग दे बसंती’ में या फिर ‘दोस्ताना’ फ़िल्म में. सभी में किरण खेर ही नज़र आई थीं.

7. मां में लौटा आत्मविश्ववास

असल ज़िंदगी में महिलाएं आज हर फ़ील्ड में आगे हैं. इसका असर पर्दे पर मां के क़िरदारों में भी नज़र आने लगा है. अब हिंदी सिनेमा में मांओं को अलग-अलग अंदाज़ में दिखाया जाने लगा है. सरोगेट मदर, सिंगल मदर, 50 की उम्र में प्रेग्नेंट होने वाली मां, बदला लेने वाली मां, ख़ुद की इज़्ज़त करने वाली मां तक.

मसलन, फ़िल्म ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ को ही देख लीजिए, जिसमें एक मां ख़ुद के आत्मसम्मान के लिए अंग्रेज़ी सीखने का फ़ैसला करती है. वहीं, फ़िल्म ‘मॉम’ में सौतेली मां की घिसी-पिटी इमेज तोड़ते हुए एक मां अपने सौतेली बच्ची के रेप का बदला लेती है. साल 2018 में ‘बधाई दो’ में हमने एक ऐसी मां को देखा, जो दो वयस्कों की मां होने के बाद भी 50 की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है. इसी तरह हम ‘बदनाम गली’ और ‘मिमी’ से भी रू-ब-रू होते हैं, जो सरोगेट मदर की कहानी बयां करती है.

कुल जमा ये है कि रोने-धोने वाली मां अब सुपर कूल और आज़ाद हो गई है. हां, कुछ नहीं बदला है तो एक मां का इमोशन, जिसके चलते वो अपने बच्चों और परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है.

तो आज भी हिंदी सिनेमा गर्व से कह सकता है कि ‘मेरे पास मां है.’

ये भी पढ़ें: Mother’s Day पर कुछ एहसास, कुछ अनकही बातें और अनुभव एक मां की तरफ़ से सभी लोगों के लिए