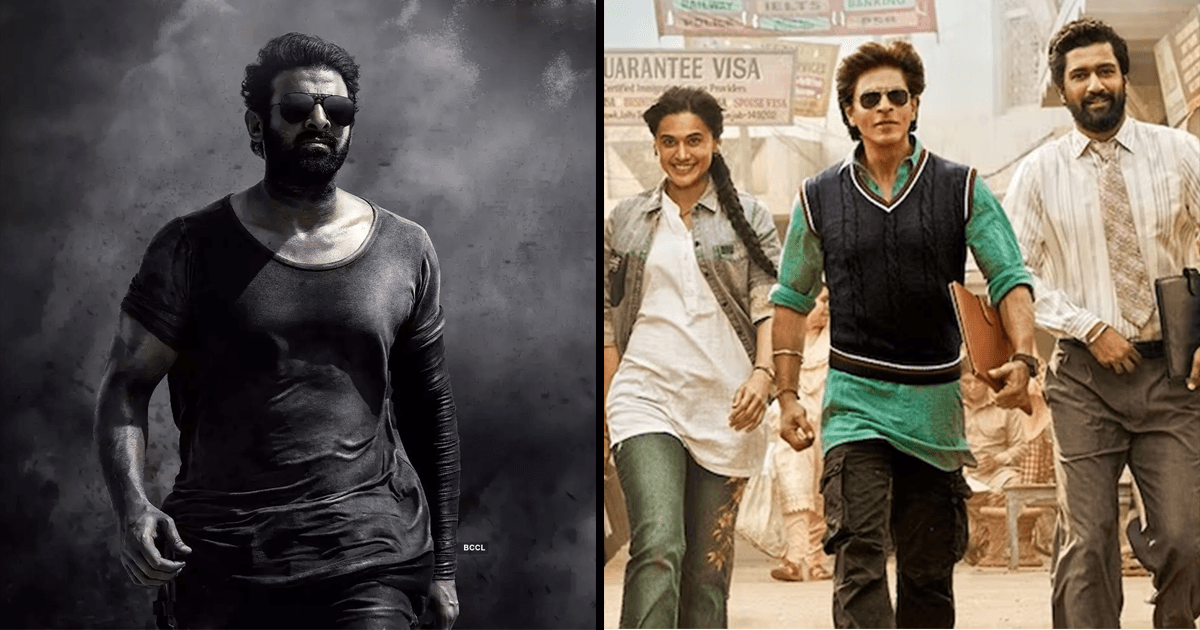

मुझे बहुत साफ़ याद है कि उस दोपहर मैंने क्या महसूस किया था. वो दिन जब ‘थप्पड़’ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था. और ये डायलॉग मैंने देखा- “बस एक थप्पड़, लेकिन नहीं मार सकता.” स्क्रीन पर बेहद ताक़तवर ढंग से तापसी का ये बोलना रोमांचित कर देने वाला पल था. ऐसा लगा कि कितनी सिंपल बात है न, थैंक गॉड कि कोई तो उसे कह रहा है. लगा कि इस फ़िल्म के बाद लोगों के अनुभव और इस मुद्दे पर जितनी बातें होंगी, वो देखना दिलचस्प होगा. और उम्मीद बनी कि एक शानदार फ़िल्म देखने को मिलेगी. फ़िल्म देखी तो लगा कि ‘थप्पड़’ हिंदुस्तानी समाज की हक़ीक़त तो सामने रखती है पर वह साहसिक, ख़ूबसूरत या एक गंभीर फ़िल्म नहीं है, जो परत दर परत आपके सामने खुले, आपके मन में सवाल उठाए या उथलपुथल मचाए. विक्टिम ही लुंजपुंज है, इकहरा, रीढ़विहीन, हल्का और नकली सा किरदार, 70 के दशक की निरूपा रॉय की मानिंद.

‘थप्पड़’ की विक्टिम इतनी बेचारी क्यों है? फ़िल्म में अमृता (तापसी पन्नू) हाउसवाइफ़ है. आप उसके किरदार को देखिए. बतौर हाउसवाइफ़ उसका कैरैक्टर कैसे बुना गया है. दिल्ली के एक आलीशान घर में रहने वाला परिवार, जिसके पास मर्सिडीज़ है, सुविधाएँ हैं, घर में नौकर है. पति प्रमोट होकर लंदन जाने की कोशिश में है. और अमृता रोज़ सुबह घर के कामकाज में ही खट रही है. वह भी हाउस हेल्प होने के बावजूद. वह चाय बना रही है, घर की झाड़पोंछ कर रही है. कार चलाना नहीं जानती. भाग-भागकर पति के लिए चाय बनाना, उसकी कॉफी, उसका टिफ़िन, उसका वॉलेट और उसकी फ़ाइलें संभालना. इस पर भी उसे शिकायत है कि वह सास की तरह परांठा बनाना नहीं जानती. सलवार कुर्ते के सिवा मानो उसके पास कपड़े न हों. घर-परिवार के लिए बिछी हुई एक पतिव्रता औरत जिसका सब कुछ है तो उसका पति.

डायरेक्टर चाहता है कि आप अमृता के रूप में उस औरत की छवि देखें जो नकली लगने की हद तक बेचारी और मजबूर लगे. कैरेक्टर खड़ा होने तक थिएटर उसके लिए सहानुभूति में आहें भरने लगे. ऐसे में ‘थप्पड़’ मारने वाला पति तो विलेन ही होगा ना!! क्या 70 के हिंदी सिनेमा वाले ये मध्यवर्गीय किरदार अभी भी होते हैं या वो दर्शक अभी मौजूद है जो इनमें अपने हीरो और विलेन खोज रहा है. एक तरफ़ जहां अमृता का सांचा भोली, समर्पित और पति पर निर्भर पत्नी का है, तो उसके सामने खड़ा है ऐसा पति जो बिस्तर से उठता तक नहीं. किसी काम में पत्नी का हाथ नहीं बंटाता, और तो और जिसे चाय बनानी नहीं आती, मां का ख़याल रखना नहीं आता. जिसकी नज़र में उसकी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार मानो उसका अधिकार है, जिसे वह ‘थप्पड़’ भी मार सकता है, उससे सॉरी तक नहीं कहता. बल्कि उसे समझाता है कि मूव ऑन कर जाओ.. अरे बस ‘थप्पड़’ ही तो था. चूंकि पत्नी है तो बीच-बीच में कहीं इंटिमेसी भी दिखेगी, पर कुल मिलाकर एक ऐसा इनसेंसिटिव पुरुष, जो ऑलरेडी एक विलेन है. जिसके इकहरे करेक्टर में कोई शेड नहीं, जो मारता है तो लगेगा कि हां ये तो मार ही सकता था.

‘थप्पड़’ के बहाने कुछ सवाल मन में उठते हैं.

1) क्या होता अगर अमृता और उसके पति दोनों में प्रेम भी दिखाया होता? क्या होता जब प्रेम के बावजूद वो ‘थप्पड़’ मारता? क्या तब दोनों के बीच रिश्तों का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा उभरकर नहीं आता? क्या इंसान के व्यक्तित्व लेयर्ड नहीं होते कि उसकी हक़ीक़त क़ुबूल करने में परेशानी हो? हीरोइन का स्ट्रगल तब कैसा होता?

2) क्या होता अगर अमृता को एक कुछ मज़बूत किरदार मिलता? क्या मज़बूत लड़कियां विक्टिम नहीं होतीं? क्या डायरेक्टर को यक़ीन है कि मज़बूत लड़कियों को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता? विक्टिम के स्टीरियोटाइप की ऐसी बासी कहानियां कब तक परोसी जाती रहेंगी? या डायरेक्टर के लिए यह एक सुविधाजनक कहानी भर है जहां उसे हाउसवाइफ़ के लिए सिम्पेथी जुटानी है!!

3) क्या ये फ़िल्म एक हाउसवाइफ़ की स्टीरियोटाइप छवि नहीं गढ़ती? क्या कपड़ों से विक्टिम की पहचान कराने की कोशिश नहीं की गई है. क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है कि एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार की औरत के कपड़े सिर्फ़ सलवार दुपट्टा है, न कि जीन्स- टीशर्ट या कोई और ड्रेस. यानी घरेलू औरतें ऐसी ही होती हैं, साधारण और परिवार की मर्ज़ी से कपड़े पहनने वाली. कोई बड़ी बात नहीं कि ‘थप्पड़’ को नेशनल अवॉर्ड मिल जाए क्योंकि घिसी-पिटी बॉलीवुडिया प्रस्तुतियों में कुछ थोड़ा भी अलग हो तो हमें बेहतरीन ही लगता है.

फ़िल्म की साइड स्टोरीज़ क्या कहती हैं, ज़रा इन पर भी नज़र डाल लेते हैं.

नैतिकता का एक फ़्रेम यह भी है जिसमें फ़िल्मकार ने बड़ी चालाकी से वकील लड़की के किरदार को रख दिया है. पर हम ऐसी कहानियों पर सवाल नहीं करते जहां अगर औरत पति को छोड़ने का फैसला करती है तो वो हर बार अपने दोस्त या प्रेमी को भी छोड़ती है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली जाए? ‘अर्थ’ से लेकर आज क़रीब 40 साल बाद भी हमारे फ़िल्मकारों और दर्शकों को लगता है कि औरत आज़ाद तो हो सकती है पर रहना उसे नैतिक ही चाहिए. वो पति को बेशक छोड़ दे, पर प्रेमी के पास न जाए? मुझे तो हैरत होती है कि इन कहानियों में पति हमेशा ही एक विलेन है. क्या हम कभी ऐसी फ़िल्में दे पाएंगे, जहां पति बहुत स्नेहिल हो, फिर भी औरत किसी प्रेमी को चुने! (बहुत खोजेंगे तो मिल जाए शायद)

मगर इसी मौके पर मुझे दो ऐसी फ़िल्में याद आ रही हैं जो पति-पत्नी के किरदारों पर ठीक से रौशनी डालती हैं– ‘मैरिज स्टोरी’ और 1990 के दशक में आई ‘दृष्टि’. यह इसलिए जानना ज़रूरी है कि किरदार अगर ठीक से विकसित न हो पाए तो कहानी चाहे जितने महान इश्यू को सामने रखने की कोशिश करे, दर्शक की समझ में कुछ नहीं जोड़ती या उसे कोई चुनौती नहीं देती. शेखर कपूर और डिंंपल कपाड़िया की फ़िल्म थी ‘द़ृष्टि’. आज से 30 साल पहले एक ऐसे पति-पत्नी की कहानी, जहां पत्नी विवाहेतर प्रेम में पड़ती है, वहां से लौटती है. पति भी विवाहेतर प्रेम में है और तलाक़ लेने का फ़ैसला करता है. बस इतनी सी कहानी और किरदारों के बीच पूरी फ़िल्म कई परतों में बेहद इंटेस टकराव और भावनाओं की उठापटक को बयां करती है. और इसके बावजूद ‘थप्पड़’ की तरह किसी नैतिक उपदेश की कोशिश भी नहीं. इस फ़िल्म को उस साल बेस्ट नेशनल अवॉर्ड मिला था.

‘थप्पड़’ देखते हुए मुझे ‘मैरिज स्टोरी’ भी याद आई. एक तलाक़ की कहानी जो इतना असल, इतना रॉ लगा कि सहन नहीं हुआ था. लगा जैसे उस कहानी के कई हिस्से धंस गए हों कहीं भीतर. वो फ़िल्म अपने किरदारों और कहानी में एक मॉन्सटर बिल्ड नहीं कर रही थी. वो मेरी आपकी आम ज़िंदगी की तरह प्रेम में डूबे हुए इंसानों की कहानी थी जो अपने कन्फ़िल्क्ट में झुलस रहे हैं. ये कहानी याद रह जाती है उस खूबसूरत ख़त के लिए भी, जिससे फ़िल्म शुरू होती है, उस लड़ाई के लिए जहां तलाक़ के दांवपेचों के बीच भी पति-पत्नी एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ते हैं. अपने बच्चे की वजह से होने वाली दोनों की उन मुलाकातों के लिए, जहां वे अलगाव के छोर पर खड़े होकर भी प्रेम से एक दूसरे को देख और मुस्कुराते सकते थे, छू सकते थे, जो अलग होने में टूट भी रहे थे पर अपनी इंडिविज़ुएलिटी के मोर्चे पर भी डटे थे. वे उतने ही वल्नरेबल थे जितने आप अपने किसी प्रेम में हो सकते हैं. वो इतना सच्चा था कि कहीं-कहीं सहन भी नहीं होता था. क्योंकि मानवीय था. क्योंकि वहां सारी कमियों ख़ूबियों के साथ दो लोग थे, जो सिर्फ़ अच्छे या बुरे नहीं थे. वो इन सभी इंसानी ख़ूबियों और कमियों के बीच कहीं थे और डायरेक्टर को उन्हें सफ़ेद और काले में पेंट नहीं करना था.

‘थप्पड़’ में हीरोइन के भाई, हीरो के माता-पिता, उसके घर में काम करने वाली हाउस हेल्प की भी कहानियां साथ-साथ चलती हैं. सबकी मुश्किलें हैं, रिश्तों में टकराव हैं. हाउस हेल्प रोज़ अपने पति से पिट रही है. आख़िर में चाकू उठाकर अपने पति को चुनौती देती है कि मार..आज तू मुझे मार. हर रोज़ बुरी तरह पिटने वाली वो औरत अपनी घर मालकिन (अमृता) की हिम्मत देखकर अपने पति को पीटने लगती है. क्या बकवास है ये? किस दशक में जी रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब ये पिटाई क्या संदेश देती है, वो तो पता नहीं लेकिन पति को ठुकते हुए देखकर हॉल में पुरुषों की तालियां जो गूंजी तो लगा कि उन्हें मनोरंजन का सामान मिल गया है.

मुझे उत्सुकता थी ये देखने की कि फ़िल्म की मुख्य किरदार अमृता की कहानी आख़िर ख़त्म किस मोड़ पर होती है. डायरेक्टर को लगता है कि अंत भला तो सब भला. पर भला क्या ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है? कि सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं. लौट आए हैं. और आपको वाकई लगता है कि सारे पति विलेन हैं और सारी पत्नियां विक्टिम? क्या हमारे फ़िल्मकार कभी व्हाट्सऐप पर फ़ॉर्वर्ड होने वाले पति-पत्नी जोक्स से ऊपर भी उठेंगे? इसीलिए हम ‘मैरिज स्टोरी’ या ‘हर’ जैसी रिश्तों की परतदार कहानी कहने की हिम्मत नहीं करते. क्योंकि हमारे फ़िल्मकारों को यक़ीन हो चला है कि हमारे दर्शक मूर्ख हैं कि उन्हें दो लोगों के बीच प्रेम और नफ़रत की परतें और पेचीदगियां समझ नहीं आएंगी? इसीलिए हम डायलॉग, नैतिकता और हैप्पी एंडिंग से सच की जगह भरने की कोशिश करते हैं. या फिर वो बेहद चालाक हैं और जानते हैं कि बिकेगा क्या, क्योंकि हम असल ज़िंदगी में तो वो सब कुछ जी ही रहे हैं, जो सिर्फ़ ब्लैक या व्हाइट नहीं है. पर्दे पर उसकी क्या ज़रूरत.