ये शेर हर उस व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है, जो एक ही ढर्रे पर चलने वाले लोगों से इतर कुछ नया, कुछ अलग कर दिखाते हैं. उनका व्यक्तित्व अपने बेजोड़ काम और उसको करने के तरीकों से पीढ़ियों से जुड़ने की क्षमता रखता है. शायद यही वजह है कि उनको उनके चाहने वालों द्वारा एक उच्च दर्जा देकर सम्मानित किया जाता है. अगर बात की जाए हिंदी सिनेमा की तो यहां ऐसे कम ही कलाकार हुए हैं, जो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसको दोहराया नहीं जा सकता.

जज़्बा औरों से जुदा होने का, फूल सहरा में खिला सकता है…

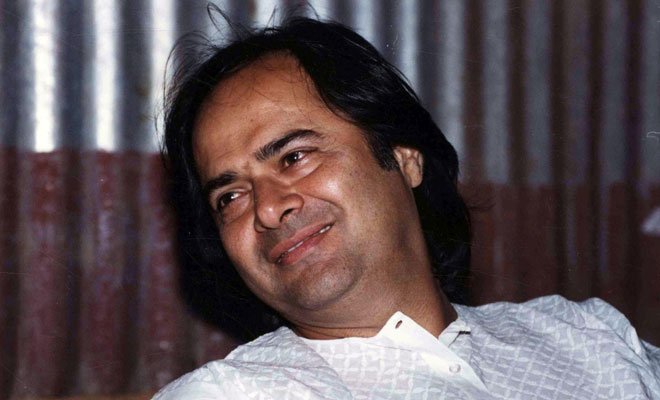

और ऐसी ही शख़्सियत के मालिक थे फ़ारुख़ शेख़ साहब…

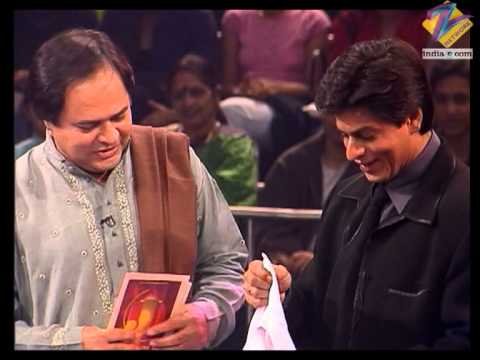

21वीं सदी के एक फ़्रेश कांसेप्ट के साथ प्रसारित होने वाले ज़िन्दगी के करीब टॉक शो, ‘जीना इसी का नाम है’ का चेहरा थे, फ़ारुख़ शेख़ जी (Farooq Sheikh). जिस दौर में सिमी ग्रेवाल के ‘Rendezvous with Simi Garewal’ जैसे शोज़ सीमित थे और टेलीविज़न पर कम ही प्रसारित होते थे, उस दौर में फ़ारुख़ साब के ‘जीना इसी का नाम है’ शो ने अपने हिंदी कंटेंट से एक नया ट्रेंड चलाया. ये शो अपने हिंदी कंटेंट से दर्शकों का फ़ेवरेट शो बन गया था. हालांकि, इस शो में हर हफ्ते एक नई हस्ती के साथ उसके जीवन से जुड़ी खट्टी-मीठी यादों को जनता के साथ शेयर किया जाता था, लेकिन हर हफ़्ते एक चीज़ जो कभी नहीं बदली, वो थे फ़ारुख़ शेख़.

उनके विनम्र दृष्टिकोण, दर्शकों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता, बीच-बीच में उनके सेन्स ऑफ़ ह्यूमर ने उनको इतना आकर्षक व्यक्तित्व बना दिया कि हर हफ़्ते लोग सेलिब्रिटी से ज़्यादा उनका इंतज़ार करते थे.

मगर जीना इसी का नाम है, उन तमाम बेहतरीन कामों में से एक था, जो फ़ारुख़ शेख़ ने अपने लंबे और शानदार करियर में किये थे.

तो आइये अब बात करते हैं फ़ारुख़ जी के फ़िल्मी सफ़र की:

फ़ारुख़ के पिता मुस्तफा शेख़ मुंबई के एक नामी वकील थे और फ़ारुख़ अपने 5 भाई-बहनों में सबसे बड़े थे. पिता का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था और यही कारण था कि उन्होंने वक़ालत की पढ़ाई की. मगर वक़ालत उनको रास नहीं आई और उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू कर दी.

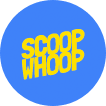

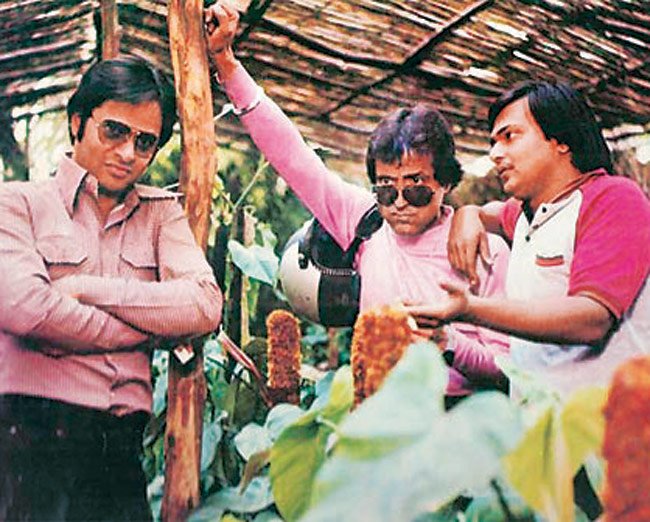

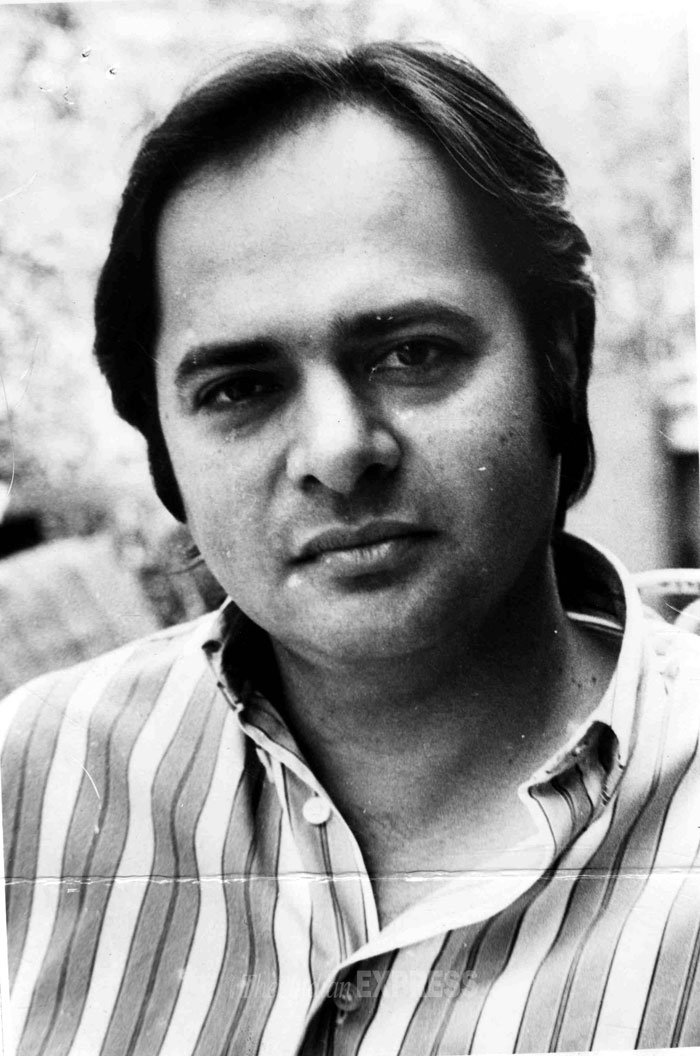

1974 में रमेश सथ्यू ‘गर्म हवा’ नाम की एक फ़िल्म बना रहे थे, जिसके लिए उनको ऐसे कलाकार की ज़रूरत थी जो बिना पैसों के फ़िल्म में अभिनय करे. फ़ारुख़ शेख़ ने इस फ़िल्म में काम करने के लिए हां कर दी और इस तरह से उनको उनकी पहली फ़िल्म मिली. इसमें सिकंदर मिर्ज़ा का उनका किरदार सबको ख़ूब पसंद आया. इस फ़िल्म को बनने में पूरे 5 साल लगे और तब उनको 750 रुपये मिले. जो उनको 20 सालों में मिले थे. क्योंकि उस दौर में वैसे ही फ़िल्मों के लिए बजट नहीं मिलता था, और ये तो लीक से हटकर फ़िल्म थी. मगर इस फ़िल्म की सफ़लता के साथ ही उनको कई फ़िल्मों के ऑफ़र आने लगे. वो ऐसा दौर था जब दूसरे कलाकार एक साथ कई फ़िल्में साइन करते थे, पर फ़ारुख़ साहब ने एक बार में 2 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम नहीं किया. फ़िल्मों के अलावा वो रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी काम करते थे.

1980 हिंदी सिनेमा का वो दौर था, जो सिनेमा में उठ रही नई लहर का गवाह बना था. ये वो लहर थी जब भारत में समांतर या आर्ट सिनेमा दर्शकों के बीच अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था और फ़ारुख़ शेख़ हिंदी सिनेमा में उठ रही इस लहर का मुख्य चेहरा थे.

‘चश्म-ए-बद्दूर’ (1981), ‘कथा’ (1983), ‘रंग बिरंगी’ (1983), जैसी वास्तविकता के बेहद करीब फ़िल्मों से फ़ारुख़ साब एक ऐसे अभिनेता के रूप में उभरे, जो यथार्थवादी लगते थे, और अपने किरदार की हर भावना को महसूस करते थे. फ़ारुख़ शेख़ के साथ दीप्ति नवल की ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों का ख़ूब प्यार मिला. उन दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट थी. इस जोड़ी ने साथ में लगभग 7 फिल्मों में काम किया.

उस दौर में जब इंडस्ट्री समांतर और कमर्शियल सिनेमा, दो तबको में बंटी हुई थी, उस समय फ़ारुख़ साब एक ऐसे कलाकार थे, जो समांतर और कमर्शियल सिनेमा दोनों में एक साथ सक्रीय थे. कुछ सालों पहले तक वो मेनस्ट्रीम कमर्शियल फ़िल्म्स में नज़र आये थे.

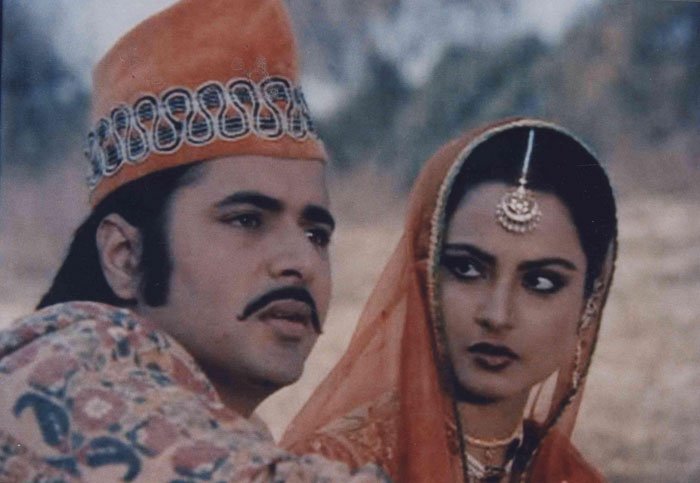

एक अभिनेता के रूप में वो इतने परिपक्व थे कि फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि फ़िल्म बॉलीवुड मसाला है या कोई आर्ट फ़िल्म, क्योंकि किरदार कोई भी हो उनका हुनर उनका काम दिखाता था. नूरी (1979), बीवी हो तो ऐसी (1988), या फिर उमराओ जान (1981), फ़ारुख़ एक भरोसेमंद अभिनेता बन चुके थे, जो अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे. आज भी उनकी कोई भी फ़िल्म देख लो उनके अभिनय में सच्चाई दिखती है.

पर जैसे-जैसे वक़्त बदला, फ़ारुख़ साहब ने भी अपने रास्ते बदले, और इसमें भी हमने टेलीविज़न पर भी उनकी बेहतरीन अदाकारी को देखा. आपको याद हो तो ज़ी टीवी पर एक शो आता था ‘चमत्कार’, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो दूसरों के मन की बात को सुन सकता था. ये एक कॉमेडी शो था और शेख़ साहब ने इसमें जादूई काम किया था.

इस कॉमेडी शो के कुछ सालों बाद वो राजनीतिक व्यंग्य करने वाले एक शो ‘जी मंत्री जी’ में नज़र आये थे. ये शो अपने टाइम से काफी आगे का कार्यक्रम था. क्योंकि इससे पहले इंडियन टेलीविज़न पर दर्शकों ने इस तरह की पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं देखी थी. मगर जिस तरह से ‘जी मंत्री जी’ को लिखा गया और जो बेहतरीन अदाकारी फ़ारुख़ साब ने इसमें दिखाई, उसने टेलीविज़न पर व्यंग्यात्मक कॉमेडी के लिए एक हाई बेंचमार्क सेट कर दिया था.

ज़िन्दगी के आखिरी सालों में फ़ारुख़ शेख़ ने कुछ ही फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उनमें भी उन्होंने अपने फ़ैंस को निराश नहीं किया और अपनी छाप दर्शकों पर छोड़ी. 2009 में रिलीज़ हुई उनकी फ़िल्म लाहोर के लिए उनको नेशनल फ़िल्म अवार्ड से भी नवाज़ा गया. ज़िन्दगी के आखिरी सालों में वो शंघाई (2012) और ये जवानी है दीवानी (2013) जैसी कई फ़िल्मों में नज़र आये थे.

फ़ारुख़ शेख़ का एक्टिंग करियर कभी केवल टेलीविज़न और फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा. वो रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे और शायद यही वजह थी कि उनके अभिनय से लोग खुद को जुड़ा हुआ पाते थे. साल 2013 में इंडस्ट्री के इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

मगर फ़ारुख़ शेख़ ऐसे कलाकार नहीं थे, जो दुनिया की इस भीड़ में कहीं गुम हो जाए, बल्कि वो तो ऐसे कलाकार थे जिनको हमेशा उनका सशक्त और संजीदा अभिनय के लिए याद किया जाएगा.