जग दिखाता है मुझे रे राह मंदिर और मठ की

एक प्रतिमा में जहां विश्वास की हर सांस अटकी

चाहता हूं भावना की भेंट मैं कर दूं अभी तो

सोच लूं पाषान में भी प्राण जागेंगे कभी तो

पर स्वयं भगवान हूं, इस सत्य को कैसे छलूं मैं

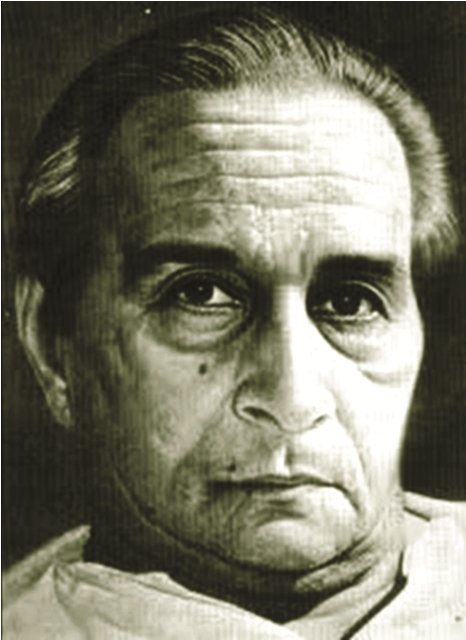

ये पंक्तियां हैं हरिशंकर परसाई की…

सरल लेकिन सटीक शब्दों में इतनी गहरी बात कहना आसान नहीं. बचपन से ही हरिशंकर परसाई को हमारी हिन्दी की किताबों का हिस्सा बना दिया गया था.

‘प्रेमचंद के फटे जूते’ की ये पंक्तियां आज भी याद हैं:

‘…यह कितनी बड़ी ट्रैजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं…’

हिन्दी साहित्य सम्राट प्रेमचंद के फटे जूतों पर लिखा ये व्यंग्य कई भारतीय बच्चों के बचपन का हिस्सा रहा होगा. कहने को साहित्य सम्राट लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते भी नहीं.

हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त, 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी ज़िले के जमानी गांव में हुआ. नागपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम ए की डिग्री ली. 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी की. इसके बाद अलग-अलग स्कूलों में अध्यापक के तौर पर काम किया.

1957 में परसाई ने नौकरी त्याग दी और लेखन को अपना पूरा वक़्त देने लगे. हिन्दी साहित्य में व्यंग्य को जो दर्जा आज मिला है, इसका श्रेय परसाई को ही जाता है.

परसाई का नज़रिया ही उनके व्यंग्यों को इतना रोचक और ख़ास बनाता है. सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों की उनकी समझ उनके लेखों से साफ़ पता चलती हैं.

बड़ी ही चतुराई से उन्होंने सत्तापक्ष पर अपने व्यंग्य द्वारा कटाक्ष किया. राजनीति में मौजूद दोहरे चेहरों, भ्रष्टाचार आदि पर भी उन्होंने कई रचनायें की.

आज भी कई लोग व्यंग्य लिखते हैं, व्यंग्य के द्वारा अपने विरोधी के बारे में झूठी बातें भी फैलाते हैं, लेकिन परसाई अपनी रचनाओं द्वारा पाठकों को सच से रूबरू करवाते हैं.

रायपुर से निकलने वाले दैनिक ‘देशबंधु’ अख़बार में पाठकों के प्रश्नों का जवाब देते थे, ‘पूछो परसाई से’ कॉलम में. राजकमल प्रकाशन ने इसे इकट्ठा कर किताब भी छाप दी है.

आर्थिक समस्या से जूझने के बावजूद उन्होंने ‘वसुधा’ जर्नल शुरू किया. इस जर्नल को लेफ़्ट-विंगर होने का रुतबा हासिल हो गया.

‘विकलांग श्रद्धा का दौर’ के लिए 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी अवॉर्ड दिया गया.

परसाई की रचना ‘जाति’:

कारखाना खुला, कर्मचारियों के लिए बस्ती बन गई. ठाकुरपुरा के ठाकुर साहब औबर ब्रह्मणपुरा के पंडितजी कारखाने में काम करने लगे और पास-पास के ब्लॉक में रहने लगे.ठाकुर साहब का लड़का और पंडितजी की लड़की दोनों जवान थे. उनमें पहचान हुई. पहचान इतनी बढ़ी कि वे शादी के लिए तैयार हो गए.जब प्रस्ताव उठा तो पंडितजी ने कहा-‘ऐसा कभी हो सकता है? ब्राह्मण की लड़की और ठाकुर से शादी करे. जाति चली जाएगी.’किसी ने उन्हें समझाया कि लड़का-लड़की बड़े हैं, पढ़े-लिखे हैं समझदार हैं. उन्हें शादी कर लेने दो. अगर उनकी शादी नहीं हुई तो भी वे चोरी-छिपे मिलेंगे और तब जो उनका संबंध होगा, वह तो व्याभिचार कहा जाएगा.इस पर ठाकुर साहब और पंडितजी ने कहा-‘होने दो. व्याभिचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है.’

इस कहानी से ही हम परसाई जी की दूर-दृष्टि का अंदाज़ा लगा सकते हैं. समाज में जातिवाद उस वक़्त भी था और आज भी है. पहले सिर्फ़ शादी पर लोगों को एतराज़ था, अब तो कई लोगों को दूसरी जाति की उत्पत्ति पर भी एतराज़ हो जाता है.

एक बात तो तय है, जब तक हिन्दी साहित्य है, तब तक परसाई की रचनाएं भी ज़िंदा रहेंगी.