साल 2014 में एक फ़िल्म आई थी. ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’. अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट, एक्टिंग, म्यूज़िक और निर्देशन के चलते ये फ़िल्म आज एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है. फ़िल्म की लोकेशन के लिए निर्देशक अनुराग कश्यप को देश का ‘हिंदी हार्टलैंड’ काफ़ी खंगालना पड़ा था.

अनुराग को अपनी मनचाही लोकेशन तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें इन जगहों पर जाकर एक बात ज़रूर कचोटती रही कि आज़ादी के सालों बाद भी हमारे देश के कुछ क्षेत्रों के हालात कितने ज़्यादा दयनीय बने हुए हैं.

ऐसा ही एक क्षेत्र है जादूगोड़ा. दिल्ली से 1370 किलोमीटर दूर जादूगोड़ा में 19,500 लोग रहते हैं. झारखंड की राजधानी रांची से महज़ चार घंटे दूर ये जगह 1967 में भारत की पहली न्यूक्लियर माइन कहलाई जाती है. इस जगह को दुनिया के बेहतरीन यूरेनियम के लिए जाना जाता है.

50 साल पहले जादूगोड़ा हरी-भरी जगह थी. यहां किसी तरह का रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं था. स्थानीय लोग भी पहले यूरेनियम खनन से काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन 1967 में यूरेनियम खनन शुरू होने के बाद पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी.

आज गांव के पास तीन सरकारी यूरेनियम खदानें हैं, जो रेडियोधर्मी कचरा फ़ैला रही हैं. ये खदानें यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की हैं. इनमें 5000 लोग काम करते हैं और ज़्यादातर खनिज निकालने वाले लोग स्थानीय ग्रामीण हैं, जिन्हें रोज़गार मिला हुआ है. लेकिन कचरे की वजह से आस-पास के गांवों समेत 50,000 लोगों की जान जोखिम में है.

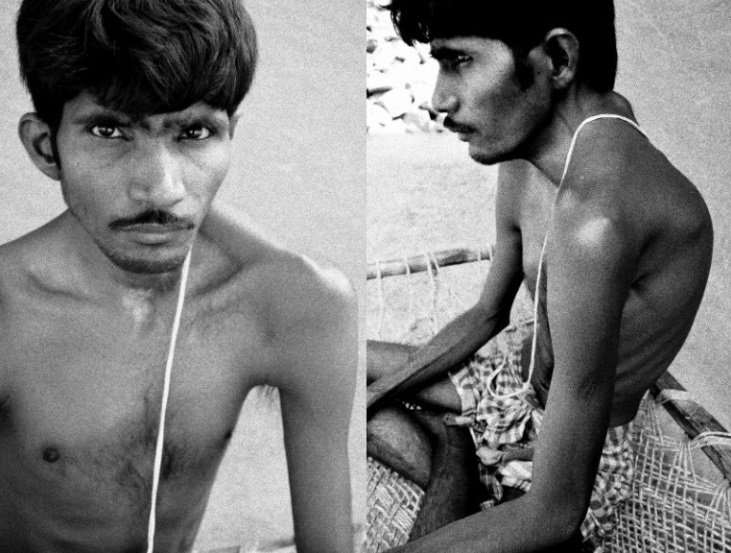

इस वजह से स्थानीय पर्यावरण को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है. यहां मौजूद आदिवासी जनसंख्या के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है. एक रिसर्च के मुताबिक इन खदानों के आस-पास बसे गांवों में 9000 लोग बांझपन, कैंसर, सांस संबंधी बीमारियां, गर्भपात और जन्मजात विकलांगता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं.

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साथ ही रेडियोधर्मी कचरा आदिवासियों के इलाके में सामाजिक बंटवारा भी कर रहा है. यहां के कुछ क्षेत्रों की महिलाएं बीमार तो हैं ही, साथ ही उन्हें सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत कर दिया गया है.

वहीं UCIA जादूगोड़ा में रेडियोधर्मी प्रदूषण से इंकार करता है. कंपनी का कहना है कि उसने स्थानीय लोगों के जीवन का स्तर बेहतर किया है, लेकिन इस क्षेत्र के हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं.

एक कर्मचारी के मुताबिक, ‘हम यूरेनियम की खदान में काम करने के खतरे को जानते हैं, लेकिन भूख से मरना ज़्यादा खतरनाक है या फिर बीमारी से? अगर हम खदान में काम न करें तो हमारे पास दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए कोई साधन नहीं है’.

UCIL के इस अपराध को मीडिया में बहुत कम जगह मिली है. वैसे भी मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर दिल्ली से दूर-दराज के गांवों और आदिवासी क्षेत्रों की कम ही सुध लेता है. हालांकि झारखंड के इस शहर की त्रासदियों को लेकर कई डाक्यूमेंट्री बन चुकी हैं और आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन पिछले 50 सालों से नारकीय जीवन बिताने को मजबूर इन लोगों के हालातों में कोई खास बदलाव नहीं आया है.